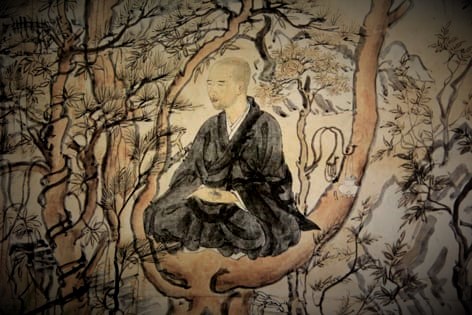

仏教・瞑想

仏教・瞑想 『無畏三蔵禅要』1 善無畏三蔵 一行禅師 敬賢和上 慧警禅師

善無畏三蔵(637-735)は、真言密教における伝持の第五祖であり、『大日経』を唐に伝え、弟子の一行禅師らと共に漢訳しました。 『無畏三蔵禅要』は、善無畏三蔵が、嵩山(すうざん)会善寺の敬賢(660-723)に、戒と禅定について説かれた教え...

仏教・瞑想

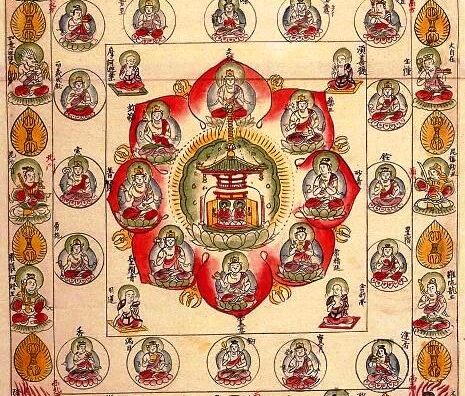

仏教・瞑想  真言宗

真言宗  大和葛城宝山記

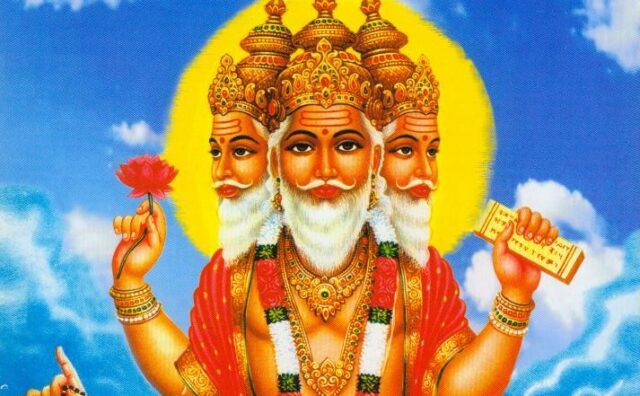

大和葛城宝山記  中臣祓訓解

中臣祓訓解  仏教・瞑想

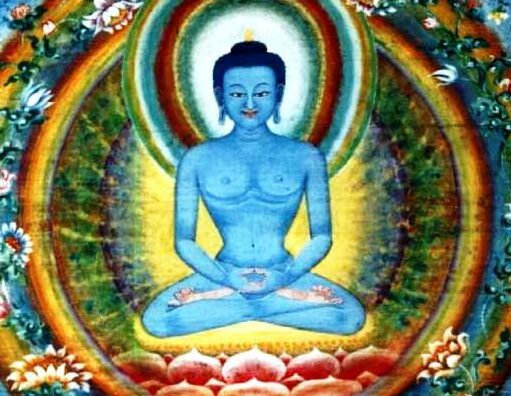

仏教・瞑想  チベットの瞑想法

チベットの瞑想法  仏教・瞑想

仏教・瞑想  仏教・瞑想

仏教・瞑想  仏教・瞑想

仏教・瞑想  仏教・瞑想

仏教・瞑想  仏教・瞑想

仏教・瞑想  仏教・瞑想

仏教・瞑想  仏教・瞑想

仏教・瞑想  真言宗

真言宗  仏教・瞑想

仏教・瞑想