Contents

序論

曼荼羅がどのように成立したのかという問いに対し、田中公明氏はその労作『曼荼羅イコノロジー』(註1)、並びに『両界曼荼羅の誕生』(註2)において実に豊富な資料を挙げ、極めて明快な解説をされている。

(註1)曼荼羅イコノロジー

その要旨は以下のとおりである。

紀元二世紀頃の仏像にも見られる釈迦・観音・金剛手からなる三尊形式(図1)は、幾何学パターンをもたない叙景曼荼羅(註3)へと発展した。東寺蔵「請雨経曼荼羅」(図2)は叙景曼荼羅の一例である。この曼荼羅の中央の楼閣は後に出現する「幾何学的構造を持つ曼荼羅(=幾何学曼荼羅)」のように真上から俯瞰した構図をとっておらず、楼閣を側面から捉えており、楼閣の中には釈迦・観音・金剛手の三尊が描かれている。この釈迦・観音・金剛手の三尊形式から仏部・蓮華部・金剛部の三部に発展し、叙景曼荼羅から幾何学曼荼羅へと展開した、というのである。

(図1)「マトゥラー仏三尊像」ニユーデリー国立博物館蔵

(図2)「請雨経曼荼羅」東寺蔵

しかし、筆者には叙景曼荼羅と幾何学曼荼羅との間には、田中公明氏の説明だけでは埋め尽くせないとてつもなく大きく深い溝があるように思えるのである。

日本では三尊形式の金剛寺蔵「尊勝曼荼羅図」(図3)や、京都国立博物館蔵「閻魔天曼荼羅図」(図4)のように雑然と諸尊が配されている図も曼荼羅と呼ばれている。

(図3)「尊勝曼荼羅図」金剛寺蔵

(図4)「閻魔天曼荼羅図」京都国立博物館蔵

要するに「曼荼羅とは諸尊の集合図」であり、幾何学パターンの上に各尊が配されているのは、そのインド的表現でしかないのであろうか。

この問題に対して伊藤武氏は『こころを鍛えるインド』で面白い説を唱えている。

こころを鍛えるインド

伊藤武氏が、インド中央にあるバージナー村の学校で絵を教えたとき、子ども達に図5のような立方体を描かせた。すると、ほとんどの子ども達が図6のような展開図を描いたのである。伊藤武氏は、この図法が曼荼羅の表現方法に直結しているのではないかという。

(図5)伊藤武『こころを鍛えるインド』

(図6)伊藤武『こころを鍛えるインド』

もし、幾何学曼荼羅成立に関わった諸師が図6の描画法を用いていたとするならば、伊藤武氏は曼荼羅が幾何学構造を持った要因の一つを明らかにしたといえる。

図5の描画法は叙景曼荼羅の画法に通じるが、叙景曼荼羅の遺品が伝存するのは日本以外ではハラホト出土の「宝楼閣曼荼羅」(図7)一点のみである。

(図7)「ハラホト出土宝楼閣曼荼羅」 エルミタージュ美術館蔵

日本の「宝楼閣曼荼羅」(図8)の楼閣が日本、若しくは中国様式なのに対し、ハラホト出土の楼閣は「チベットの曼荼羅の四門に見られる、上部に仏塔を戴いたトーラナ状の多層構造物」として表現されている。また、諸尊がまばらに配されているか、密接しているかの違いはあるが、両曼荼羅共に、手前の宝池に幾何学曼荼羅には見られない遠近法が用いられている点と楼閣が側面から描かれている点は共通している。

(図8)「宝楼閣曼荼羅図」東寺宝菩提院伝来

田中公明氏は、この「楼閣表現が、かつてインドに存在していた叙景曼荼羅に通じるものなのか、チベットの曼荼羅の楼閣からの逆類推によるものなのかは、今後慎重に検討しなければならない」としているが、これが、もし「チベットの曼荼羅の楼閣からの逆類推によるもの」であれば、インドには叙景曼荼羅が存在しなかった可能性が出てくる。

しかし、5世紀後半から6世紀頃に開窟されたアジャンター石窟には美術的に見てもすばらしい壁画(図9)が残されているのを一例として、大規模な幾何学曼荼羅が説かれる中期密教誕生以前からインド人が高度な描画法を持っていたことはまちがいなく、図6の描画法以外に選択肢がなかったわけではないのである。

(図9)『アジャンター石窟寺院』

アジャンター石窟寺院

また、「この楼閣表現が、かつてインドに存在していた叙景曼荼羅に通じるもの」であるならば、なぜ人間の視界により近い叙景曼荼羅が廃れ、中期密教以降のタントラが幾何学曼荼羅を採用したのかという疑問が残る。

仏の悟りは内的体験であるが故に客観的判別が困難であり、仏教は常に形骸化する傾向をはらんでいる上、また、釈迦如来の教示が極めて論理的であったため、仏教徒は何度も方便である論理にとらわれ、教えの根本を見失ってきた。

その度に仏教には大きな改革が起こったのである。それが観念論に陥ったアビダルマ仏教に対する大乗仏教であり、形骸化した大乗仏教に対する密教であった。

意識の分析を説く『大日経』(註8)や『金剛頂経』(註9)などの中期密教以降のタントラが、言葉の表層にとららわれた仏教徒たちをもう一度、意識の探求である瞑想の実践に引き戻そうとして現れたのであろうことは想像に難くない。

(註8)(註9)全品現代語訳 大日経・金剛頂経

さらに、その理念の延長線上に現れた後期密教は、中期密教からは推測しようのないまったく新しいタイプの瞑想技法と結びついている。

筆者はネパールでチベット仏教ニンマ派のラマに師事し、後期密教と後述するゾクチェンの瞑想修行に二十代のほとんどを費やした。失ったものは多かったが、伝授された種々の教えは他の何物にも代えられない宝である。諸々の瞑想技法による変性意識体験は期待をはるかに上まわる強烈なものであり、あらゆる対象に対する認識の在り方を根底から覆してくれた。

筆者は自身の瞑想体験から、幾何学構造を持つ曼荼羅の出現が過去の諸師の瞑想体験と分かち難く結びついており、それは深層意識の構造を背景とした瞑想装置なのではないかと考えるに至った。

本論文は、チベット仏教ニンマ派に伝承されるトゥカルという特殊な瞑想技法によって、行者の視界に自ずから顕現する図形や、ユング心理学が提唱する元型としてのマンダラ、人間の脳の構造など多角的な視点から、幾何学構造を持つ曼荼羅が、諸尊の単なる集会図ではなく、深層意識への潜降を補助する瞑想装置である可能性について考察するものである。

第一章 眼球に蔵されている曼荼羅

第一節 曼荼羅の顕現

インド仏教史上最後に現れた無上瑜伽タントラは、思想面に関してはそれぞれの立場から賛否両論あるものの、意識変容の技法に関しては下位のタントラの追随を許さない。

インド仏教は十三世紀に滅亡したが(註10)、インド仏教の膨大な体系はそっくりチベットに伝えられ、ともすれば未整理状態であったそれらをチベット人は整備し矛盾無く体系化した。

(註10)チベット密教 (ちくま学芸文庫)

こうしてインド密教の正統な後継者を自負するチベット仏教が誕生するわけであるが、ここで密教の進化が終わったわけではなかった。

ニンマ派の祖師達は、旧訳タントラを相承したのみでなく、新訳派に伝えられるすべての瞑想技法を吸収し、ゾクチェン思想と結びつけ、新たなタントラを産み出したのである。

また、ニンマ派の大成者・ロンチェン・ラプジャム(kLong chen rab ’byams 1308~1363)は、仏教全体を九乗に分類し、無上瑜伽タントラの父タントラと母タントラの一部をマハーヨーガ乗、残りの母タントラと不二タントラをアヌヨーガ乗と位置づけた。

マハーヨーガ乗は生起次第に重心が置かれている。生起次第は瞑想対象を行者の眼前、頭上、体内などに観想し、それを中心に意識操作を行い転識を起こそうとするのである(註11)。

それに対し、アヌヨーガ乗では究竟次第に重心が置かれる。究竟次第は生起次第の技法を基として、「風」という生体エネルギーを利用して体内から信じられない位、強烈な熱、光明、悦楽を引き出し、それらを通じて空性を直接知覚しようとする(註12)。

しかし、それのみならずニンマ派の祖師達は、インド仏教の膨大な体系を基としつつも、それらをチベット人独自の方向に発展させ、無上瑜伽タントラよりもさらに高度な密教を完成させた。

それがアティヨーガ乗=ゾクチェンである。

ゾクチェンの瞑想技法は、生起次第と究竟次第どちらにもよらない作為から離れた自然性のプロセスである。無上瑜伽タントラの瞑想技法が必ず本尊や曼荼羅などを媒介として仏陀の境地を目指すのに対し、ゾクチェンは何ら無媒介にそれを実現する(註13)。

(註13)雪片曲線論 (中公文庫)

ゾクチェンは心部、界部、口訣部の三部に分類されるが、その最上である口訣部の行法に、ゾクチェン独自の瞑想技法「トゥカル」がある。

トゥカルは秘密の教えであるゾクチェンの中でも極秘とされているので詳しい説明ははばかられるが、数種あるバリエーションの内、一例を挙げると、独特な姿勢と特殊な見方で眼球に日光を注ぎ入れ続け、心作用を滅した状態に保つ。すると、観想をはじめとした心の行為から完全に離れた行者の眼前に、躍動する鮮やかな光滴と修行段階に応じた様々な顕現が自ずからあらわれてくるのである。

修行段階に応じた諸々の顕現は経典に説かれているとおりにあらわれる。つまり、自分の修行段階が視覚対象として、はっきりとあらわれるのである。

その段階は四段階あり「四顕現」と云われる。第一顕現(直接なる法性の顕現)、第二顕現(境地が増える顕現)については詳しく記さないが、第三顕現(明知が定量に到る顕現)に入ると、第二顕現で顕れた数種の顕現が一つの光滴になる。

その光滴が増えてつながるのであるが、その後、信じられないことにはこれらの光滴の中に、なんと仏身があらわれる。筆者も伝授を受けたときはまったく信じられなかったが、実際に肉眼で人影のようなものが見えるのである。

さらには、これらの顕現はまったくの無作為の内に、最終的に五色のマンダラになる。しかも驚いたことに、そのマンダラは金剛界曼荼羅の成身会、あるいは四印会そのものなのである。

金剛頂経成立に関わられた七世紀頃の祖師たちがトゥカルを実践し、第三顕現にまで到達したとはとても考えにくいが、偶然にしてはでき過ぎな符合である。

断っておくが、これらの顕現は霊感などのオカルト的素養とはまったく無関係であり、トゥカルを実践すれば誰にでもあらわれるものである。行者個人の性質や文化的背景などもまったく関係がない。

ゾクチェン行者でもある宗教学者の中沢新一氏は『虹の理論』でトゥカルについて、「視神経に強い刺激をあたえて、その構造を変えていこうとする光学手術のようなヨーガ」であるとしている(註18)。

仏教徒ではなく、曼荼羅はもちろん仏画や仏像をまったく見たことのない人でも、健康な視覚器官を持つ人がトゥカルを実践すれば、顕現は必ずあらわれる。

金剛界曼荼羅は、全人類の眼球に蔵されている曼荼羅なのである。

第二節 本質を有するもの

曼荼羅は「仏の悟りの世界」であると紹介されていることが多い。

しかし、仏の悟りの境地である第四顕現に到った瞬間、曼荼羅は一瞬にして、跡形もなく消えてしまうのである。

そもそも曼荼羅とは何なのか。

「曼荼羅」は、サンスクリット語「mandala」の音写であり、他に曼陀羅・漫荼羅・漫拏羅・満荼羅などの字があてられる。一般の語義解釈では、中心、醍醐、心髄、本質を意味する「manda」に所有を表す接尾辞の「la」が付いているので、「mandala」とは「本質を有するもの」と解釈されている(註20)。

(註20)図解・曼荼羅の見方

〈カラー版〉図解・曼荼羅の見方

チベット訳『大日経』「具縁品」では、「manda」は「snying po(心髄)」であり、「la」は「rdzoks pa(円満)」、したがって「mandala」とは「心髄を円満するもの」であるとし、一般的解釈と相違ないといっていい。

しかし、もし「mandala」が「仏の悟りの世界」であり、悟りの本質であるならば、それは「mandala(本質を有するもの)」ではなく「manda(本質)」と呼ばれるべきではないだろうか。

「本質を有するもの」と「本質」との間には、明らかに大きな隔たりがある。

これに対し、漢訳『大日経』では、

漫荼羅者其義云何 仏言此名発生諸仏 漫荼羅 極無比味 無過上味(註22)

とし、『大日経疏』では、

梵音漫荼羅 是攅揺乳酪成蘓之義 漫荼羅是蘓中 極精酵者浮聚在上之義 猶彼精酵不復変易 復名為堅 浄妙之味 共相和合 余物処不能雑 故有聚集義 是故仏言 極無比味 無過上味 是故説為漫荼羅也 以三種秘密方便 攅揺衆生仏性之乳 乃至経歴五味成妙覚醍醐 酵浄融妙不可復増 一切金剛智印同共集会 於真常不変 甘露味中最為第一 是為漫荼羅義也(註23)

とする。両書共に「mandala」を「manda」と「la」に分節せず、「manda」の意味だけをとっている。

(註22)(註23)密教経典 大日経・理趣経・大日経疏・理趣釈

越智淳仁氏は、「この『大日経』のチベット資料と漢訳資料の解釈の相違は、漢訳が使用した梵本が欠陥本であった理由によるものと考えられる」としている(註24)。

(註24)図説・マンダラの基礎知識―密教宇宙の構造と儀礼

しかし、筆者には善無畏三蔵、あるいは一行禅師が「mandala」=「仏の悟りの世界」という解釈に基づき、「mandala(本質を有するもの)」と「manda(本質)」を確信犯的にイコールで結んだのではないかと思えるのである。

密教成立に関わったインドの諸師が、曼荼羅を「manda(本質)」ではなく「mandala(本質を有するもの)」と呼んだことと、第三顕現において顕現した曼荼羅が第四顕現において消え去ることの間には、何らかの重要な関係性があるように思われてならないのである。

第二章 意識に蔵されているマンダラ

第一節 曼荼羅出現の場

第三顕現においてあらわれた金剛界曼荼羅が第四顕現において消え去ることと、「mandala」が「本質」ではなく「本質を有するもの」であることとの関係性について考察するにあたり、『金剛頂経』において曼荼羅が開示される場は極めて示唆的である。

金剛界曼荼羅は涅槃や法界ではなく、色究竟天において開示されるのである(註25)。

色究竟天は四重構造である色界の最上層に位置するが、色界は欲界の粗大な煩悩から離れた微細な物質界である。それは、光の世界であり立体ホログラフィーのように見えはするが触れることのできない世界である。

光を物質と分類することに違和感を覚える方がおられるかもしれないが、粒子だと思われていた電子が、実は波動性をあわせ持っており、物質と波との中間的存在だったのとちょうど反対で、理論物理学者・アインシュタイン(Albert Einstein 1879~1955)は波だと思われていた光が粒子としての性質、即ち物質性を持っていることを発見したのである(註26)。

このような色と光からなる微細な物質界で説かれた曼荼羅が色も形もない法身の境地である第四顕現において消え去ることは当然のことといえる。

日本では「両部曼荼羅の主尊としての大日如来」を法身とするが(註27)、法身とは色も形もない真理そのものであるから、本来、色と形をもって描かれている大日如来が法身であるはずがないのである。

(註27)両界曼荼羅の誕生

また、密厳浄土は、日本では法身大日如来の浄土であるとされているが(註28)、チベットでは色究竟天の上層部に位置する報身仏の住地であると定義されている(註29)。

(註28)密教の哲学 (講談社学術文庫)

(註29)チベットの般若心経

それでも、真言密教は四種法身という概念を用いて、やはり両部曼荼羅の大日如来は法身であるとするが、四種法身の内、自性法身以外の三種の法身は明らかに物質性、個別性を有しており(註30)、三身説における法身の定義にはあてはまらない。

(註30)密教の哲学 (講談社学術文庫)

それに対し、チベットでは「両部曼荼羅の主尊としての大日如来」を報身、あるいは現等覚身(悟りを開いた瞬間の身体で、一瞬間後には報身となる)としている(註31)。

(註31)両界曼荼羅の誕生

日本では報身の解釈は数種あり統一されていないが、チベットにおいては「報身は色身の根源的な状態」であり(註32)、色界と同じように見えはするが触れることができない微細な物質身であり、色究竟天の上層に位置する密厳浄土のみに住するとされる(註33)。

色究竟天は第四禅天、つまり第四禅という瞑想レベルに位置する(註34)。

(註32)(註33)(註34)チベットの般若心経

(註34)についてはこちらも参照 図解・曼荼羅の見方

〈カラー版〉図解・曼荼羅の見方

釈尊は、第四禅において「悟りを開き、入滅のときも四禅から涅槃に入ったとされている」(註35)つまり、色究竟天は最高の境地の前段階だというのである。

(註35)両界曼荼羅の誕生

釈尊入滅についてはこちらも参照 大パリニッバーナ経

したがって、最高の境地の前段階で顕現した曼荼羅が、最高の境地である第四顕現において消え去り、「mandala」が最高の境地である「本質」ではありえないことの意味がここに明らかになったのである。

第二節 無意識のマンダラ

金剛界曼荼羅が色界で開示されたのに対し、胎蔵界曼荼羅はさらに下の欲界で開示された(註36)。

(註36)図説・マンダラの基礎知識―密教宇宙の構造と儀礼

欲界とは凡夫の世界であり、衆生の意識レベルとその衆生の住む世界とは常に対応しているのであるから、欲界で曼荼羅が開示されるということは、凡夫の意識レベルにおいて曼荼羅が開示されるということと同義である。

西洋において、最初に凡夫の意識構造の中にマンダラを発見、指摘したのはスイスの精神科医・心理学者であるユング(Carl Gustav Jung 1875~1961)である。

ユングによれば、人間の意識の奥底には人類共通の意識領域「集合的無意識」が存在するという。

集合的無意識は、ユング自身によって次のように定義されている。

集合的無意識とは心全体の中で、個人的体験に由来するのでなく、したがって個人的に獲得されたものではないという否定の形で、個人的無意識から区別されうる部分のことである(註37)

この集合的無意識の中に仮定される「元型(アーキタイプ)」は、人類に共通するイメージを想起させる力動の作用点である。表層意識には作用の結果生じる心象が認識されるのみで元型そのものは認識されない(註38)。

(註37)(註38)元型論

元型には、「アニマ」、「アニムス」、「ペルソナ」、「エゴ」、「シャッテン」など数多くの元型が存在するが、その中の一つに「マンダラ」がある。

精神病患者が病状の転換期に何らかの対象性を備えた幾何学図形を描くことはよくあることである。ユング自身、フロイトと訣別した後、激しい精神不安に悩まされ、その回復期に大量の幾何学図形を書きためている。ユングはこの図形群が曼荼羅に似ていることに気付き、この元型を「マンダラ」と名付けたのである(註39)。

(註39)即身 密教パラダイム―高野山大学百周年記念シンポジウムより ※河合隼雄「ユングのマンダラ」参照

したがって、元型としてのマンダラは特定のタントラに基づいた特定の曼荼羅ではなく、対象性を持つ幾何学パターン全般を指す。

筆者は数年前、チベットのラサでひどい高山病になってしまったことがある。

意識が朦朧とし、ひどい吐き気を催した。ベットに横になると少し楽になったが自力では起きあがれなくなってしまった。

安宿の照明は裸電球で極端に暗い。

ラサでは毎年、高山病で外国人が死ぬ。

筆者は静かに死を意識して、ぼやけた視界の中の暗い電球を見るでもなく眺めていた。

すると、一時間くらい経った頃から、視界の隅に数個の幾何学模様があらわれ、回転しはじめたのである。それらの幾何学模様はそれ自身の中心と外に向かって収縮と展開を繰り返し、絶え間なく回転しながら変化し続けているのである。

その数分後、食事に誘いに来た友人がすぐに病院に連れて行ってくれたおかげで筆者は事なきを得た。

その友人に幾何学模様の話をすると、友人も高熱のとき、同じような体験をしたことがあるという。

また後日、工夫してみたところ、高山病や高熱でなくとも瞑想によってこの状態がつくり出せるようになり、幾何学模様があらわれることがわかった。

これらは大脳新皮質の働きが極端に弱まった状態を一定時間維持し続けることにより、大脳に多分に依存している表層意識の働きが静められ、通常は認識されることのないはずの深層意識に蔵された「マンダラ」が、より元型に近い形で意識の表層にあらわれたのだと考えられるのである(註40)。

(註40)『元型論』「無意識によってもたらされる元型的イメージを、われわれは元型それ自体と混同してはならない。」

第三章 瞑想装置としての曼荼羅

第一節 言語脳と瞑想

脳は「想像を絶するオーダーの複雑さからなって」おり、「あまりに複雑な組織だから、何がどうなってどういう働きをしているのか、実はまださっぱりわかっていないのである」と立花隆氏はいう(註41)。

(註41)脳死 (中公文庫)

脳全体から見れば「さっぱりわかっていない」のではあるが、それでも大まかな構造はそれなりに解明されている。

周知の通り大脳新皮質は右半球と左半球に別れており、二億本以上もある神経繊維の束である脳梁が左右の脳を結んでいる。

左右どちらかの脳の異常によるてんかんを持つ患者に対し、もう一方の脳に異常が広がるのを防ぐため、六十年代から七十年代にかけて脳梁を切断する手術が行われていた。

脳梁を切断された患者、つまり左右の脳が分断された分離脳患者を調べてみると、左右の脳が持つ能力にちがいがあることがわかったのである。言葉を使わせたり計算させたりすると左脳の方が成績が良く、積み木の組み立てや立体的な物の認知は右脳の方が成績が良かった(註42)。したがって、左脳は言語や論理的思考の中枢であり、右脳は映像や音声的イメージ、芸術的創造性を担うと考えられている。

(註42)脳のしくみ (図解雑学)

曼荼羅を観想することは映像認識をつかさどる右脳を活性化させ、曼荼羅を観想する際に併用される真言は左の言語脳を鎮静化させる効果がある。

しかし、この事について言及する前に、人が言語と同じ構造によって内外の対象を認識している事と、それを滅する必要について明らかにしなければならない。

チベット仏教新訳派の三派が最も優れた見解であるとする中観帰謬論証派の見解によれば、世俗諦におけるすべての存在は「固有の実体をもたないにもかかわらず、名称によってのみ存在している」という(註43)。

(註43)ダライ・ラマ他者と共に生きる

石濱裕美子氏は、この説を「中観帰謬論証派だけが主張するもの」としているが(註44)、この説は『阿含経』において既に説かれており(註45)、決して中観帰謬論証派の独創ではない。

(註44)ダライ・ラマの仏教入門―心は死を超えて存続する (知恵の森文庫)

この見解は、日常世界における一切の存在が名称に象徴される概念的思考によって存在していること、即ち衆生は存在そのものを直接認識していないことを示している。

名称で表現されるもののみを心の中に考えている人々は、名称で表現されるもの上にのみ立脚している。名称で表現されるものを完全に理解しないならば、かれらは死の支配束縛に陥る。

しかし名称で表現されるものを完全に理解して、名称で表現をなす主体が〔有ると〕考えないならば、その人には死の支配束縛は存在しない。その人を汚して瑕瑾となるもの(煩悩)は、もはやその人には存在しない『ブッダ 神々との対話 サンユッタ・ニカーヤⅠ』(註46)

(註45)(註46)ブッダ神々との対話―サンユッタ・ニカーヤ1 (岩波文庫 青 329-1)

つまり生来、衆生の認識過程に組み込まれている概念化作用による言語的認識構造がこの輪廻世界を構成しており、そのような認識のあり方がすべての苦しみの根元であるというのである。

それ故、言語的認識からの解脱方法である瞑想技法のすべては、何らかの形で言語活動を無効化させようとする。

真言はサンスクリット語であり、言語の一種であることは疑いようがない。通常の言語活動が言語脳である左脳を活性化させるのにも関わらず、言語の一種である真言を用いた瞑想法がいかにして言語脳を鎮静化させるというのであろうか。

筆者は、チベット仏教を学ぶ前にインドのリシケーシュで三ヶ月ほど、ヒンドゥー教のグル(導師)に師事したことがあった。

ある日、雑貨屋の店先でコーラを飲みながら話していると「マントラ(真言)」の話になった。グルはコーラ瓶を片手に「マントラは何だっていい。繰り返すことに意味がある。お前はコーラと唱えるがいい」と笑いながら、しかし、冗談とも本気ともとれない表情で言った。

真言もサンスクリット語という言葉である以上、言語的意味を有している。しかし、何度も繰り返し読誦することにより、言葉は意味を失う。

このことは真言に限ったことではない。「コーラ」を繰り返し誦えれば、その内、「……ラコーラコー……」という音の羅列となり、本来の意味を意識に生起させなくなる。

また、脳は長時間一定の刺激を受け続けると、その刺激に対して麻痺してしまうのである。

このようにして、ある言葉を繰り返し読誦することが左脳を鎮静化させるわけであるが、真言の読誦は後述する曼荼羅諸尊の存在意義と同じ理由で「コーラ」よりもはるかに優れている。

その理由は結論にて述べることとする。

第二節 右脳と瞑想

右脳を活性化させるだけならば、観想の対象は映像ならば何でも良いはずである。実際、前述のグルは、瞑想の対象は「映画スターでも、牛でも何でも良い」と言っていた。

しかし、表層意識から集合的無意識までの降下は場所的移動ではない。質的変性なのである。

曼荼羅を観想することは、表層意識を元型「マンダラ」を蔵する集合的無意識と質的に近似させることであり、幾何学曼荼羅を呼び水として元型「マンダラ」を蔵する阿頼耶識を意識の表層に現成させようとする。つまり、幾何学図形を観想することによって、より速やかに集合的無意識までの降下が実現できるのである。

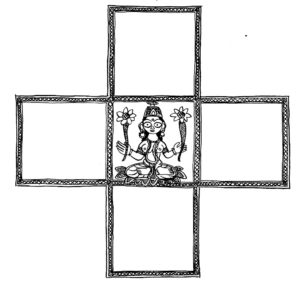

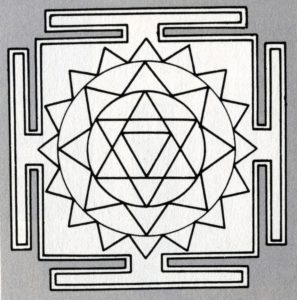

曼荼羅のこの機能を追求したものがヒンドゥー教で用いられるヤントラである。ヤントラは、元型「マンダラ」にはない尊格や三昧耶形などを排除し、元型としてのマンダラに極めて近い幾何学図形である(図10)。

(図10)バグラムキー女神のヤントラ

集合的無意識と阿頼耶識とはまったく同じであるとはいえないが、双方ともに個人的無意識を越えているという点では一致する。

阿頼耶識には無始の過去から積んできた未だ現勢化しない業の種子が蔵されている。

観想することは、左脳を鎮静化し、右脳を活性化させることであるが、その状態を長い期間続けていると、過去世の記憶がよみがえることがある。それは自分が生まれてから今までの間に体験したはずのない記憶であって、空想や夢などとは違い、少なくとも主観的には「思い出した」という強い自覚をともなうのである。

この「過去世の記憶」を思い出すという体験は、輪廻を肯定しない人でも体験しうるのであるが、その場合は当然として「過去世の記憶」とは解釈されない。

医学博士・春山茂雄氏は『脳内革命2』で、右脳は「過去の人類が蓄積してきた智慧が、遺伝子情報としてストックされて」いる「先祖脳」であるとしている(註47)。

(註47)脳内革命〈2〉―この実践方法が脳と体を生き生きさせる

「先祖の記憶」という説は、「集合的無意識は個々人において発達するのではなく、遺伝していくのである」(註48)というユングの説と一致する。

(註48)元型論

体調が著しく崩れ、脳の働きが鈍ると意識が朦朧とするように、心作用の大部分が脳に依存していることはまちがいないが、集合的無意識の脳における場はもしかすると右脳なのかもしれない。

結論

ここまでの本文において、幾何学曼荼羅がいかにして阿頼耶識までの降下をスムーズに実現させるのかを考察してきた。それらを踏まえるならば、幾何学構造を持つ曼荼羅が瞑想装置として密教に導入された可能性は十分にありうるといえるのではないだろうか。

しかし、いうまでもなく曼荼羅瞑想の目的は阿頼耶識への潜降ではなく、そこをも突破して摩訶毘盧遮那と不二の状態となること、つまり即身成仏の実現である。

遮那は阿誰が号ぞ、本と是れ我が心王なり『山に遊んで仙を慕う詩』(註49)

と弘法大師がいわれているとおり、「遮那(=摩訶毘盧遮那)」とは「心王」、即ち阿頼耶識を突き抜けた向こう側に広がる心の本性(=阿摩羅識)である。阿摩羅識とは、もはや脳に依存する意識レベルではなく、個々の存在を超越し、全存在を遍くつらぬき、全空間を満たす宇宙の本質に他ならない。

(註49)弘法大師空海全集〈第6巻〉詩文篇(2)

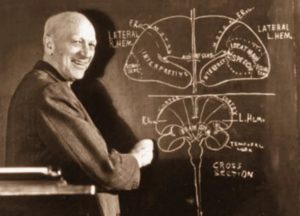

心が脳に還元されるかどうかという議論には決着がつかないが、現代脳神経学の基礎を築いたワイルダー・ペンフィールド(Wilder Graves Penfield 1891~1976)の見解の移行は大変興味深い。

ワイルダー・ペンフィールド博士

ペンフィールドは、もともと「てんかんの専門家」であり、「頭蓋骨を切り開いて大脳を露出させ、そこを電気刺激して、てんかんの焦点部を発見し、そこを切除するという手術」を行っていた。「手術するときは、そのあたり一帯を電気刺激して、そこを切除しても大きな脳機能障害が起きないかどうか確かめ」てから行われる。

そういう手術を四百例以上やった結果、「大脳のほとんどあらゆる部分を電気刺激することに」なった(註50)。

「科学者は一般に、身心一元論を取り、心は脳の産物であり、物質が作り出す現象にすぎないという立場を取って」いる。ペンフィールドも「若いときは典型的な一元論者だった」(註51)。

しかし、「いくら研究に研究を重ねても、脳の内部に自己意識の中枢が見えてこない」。そのため「晩年、ペンフィールドは一元論を捨てて、二元論の立場に立ち、脳は意識の中枢ではないと考えるにいたった」というのである(註52)。

摩訶毘盧遮那である阿摩羅識には、曼荼羅諸尊の相互供養に象徴されるように慈悲や帰依心が渾然一体となって満ちあふれている。

『菩提心論』は、勝義菩提心・行願菩提心・三摩地菩提心の三種菩提心を説いている(註53)。三種菩提心における勝義菩提心とは、世俗菩提心に対する勝義菩提心ではなく、「悟りを求める心」、即ち阿頼耶識を突破しようとする意志力である。行願菩提心とは慈悲心であり、三摩地菩提心とは世俗菩提心に対する勝義菩提心であり、悟りの当体そのものである。

弘法大師が『三昧耶戒序』において、三種菩提心にあたる勝義心・大悲心・大菩提心に信心を加え、四種心としてまとめられていること(註54)は達見である。

(註54)弘法大師・空海を読む―即身成仏義・弁顕密二教論・般若心経秘鍵・三味耶戒序

チベット仏教でも「帰依心と菩提心を修行の土台」にすえること(註55)の重要性が再三説かれるが、四種心のように「帰依心と菩提心が一味」となったものを直接指し示す単語はない。

(註55)改稿 虹の階梯―チベット密教の瞑想修行 (中公文庫)

金岡秀友氏は、「信心はただ他の三種心の出発点として重視されるだけでなく、世の菩提心の総和であり、世の三種心はその部分ないし属性である」(註56)としている。

(註56)密教の哲学 (講談社学術文庫)

信心は、曼荼羅瞑想においては当然、曼荼羅諸尊に向けられる。つまり、曼荼羅の持つ幾何学パターンによって阿頼耶識まで降下し、曼荼羅諸尊への信心、即ち「阿頼耶識を突破しようとする意志の力」と「慈悲の力」と「三摩地の力」とが渾然一体となった「帰依心」が即身成仏を実現させる。ここに仏尊を配した曼荼羅の意図が明らかになるのである。

ヤントラがいくら元型「マンダラ」に似ていても、単なる幾何学模様に対して強い帰依心を生起させるのは困難である。だからこそ幾何学曼荼羅を密教に導入された諸師は、帰依心を生じさせるために幾何学図形に尊格を配したのであろう。

後に尊格を配したヤントラが現れたのは(図11)、このような構造を見抜いたヒンドゥー教のグルが出現したからなのかもしれない。

(図11)シュリーヤントラ 17c

日本では「世俗菩提心」の解釈において、単に勝義心の意味だけを取り、「悟りを求める心」としていることが多い。

しかし、菩提心が単なる「悟りを求める心」であるならば、声聞でさえ菩提心を持っていることになる。

菩提心を持つ者が菩薩であり、大乗の修行者である。

そうであるならば、菩提心は単なる「悟りを求める心」ではありえない。

菩提心とは「一切衆生の為に悟りを求める心」なのである。

したがって、「一切衆生の為に」という自己をかえりみない強い慈悲の心を持たない者が曼荼羅瞑想をしてもせいぜい阿頼耶識止まりであり、そのような体験は昨今のスピリチュアルブームに象徴される幼稚なオカルト体験と大差ない。

即身成仏を標榜する我々真言行者は、大師が説かれる四種心を菩薩として常に堅持しなければならないと、自戒の意を込めて本論文をおわる。