神仏

神仏 石室神社 石廊崎 役行者 熊野権現

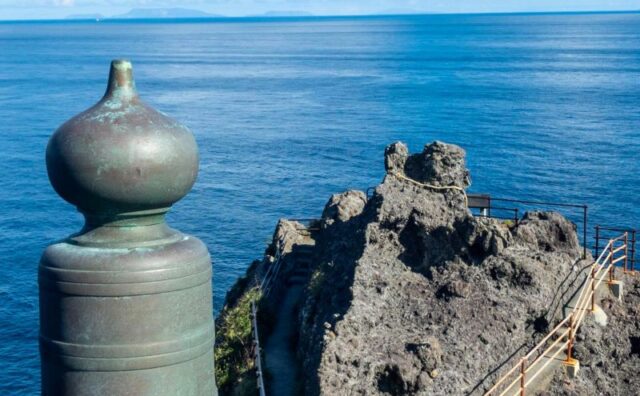

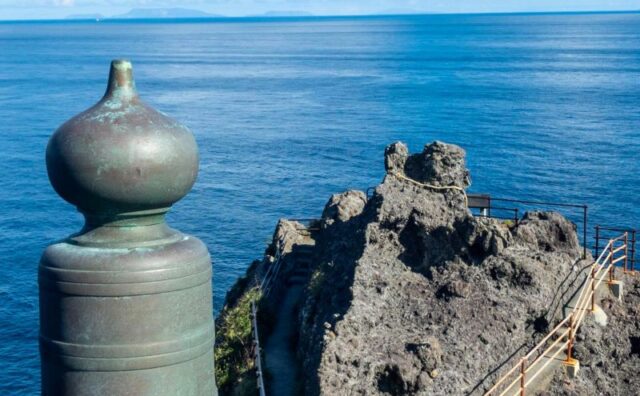

石室神社 石室神社(いろうじんじゃ)は、石廊権現(いろうごんげん)、また石廊崎(いろうざき)にいちするので石廊崎権現とも呼ばれますが、古くは伊波例命神社(いはれのみことじんじゃ)と呼ばれていたそうです。 所在地・静岡県賀茂郡南伊豆町石廊崎 ...

神仏

神仏  神仏

神仏  神仏

神仏  神仏

神仏  神仏

神仏  神仏

神仏  神仏

神仏  神仏

神仏  神仏

神仏  神仏

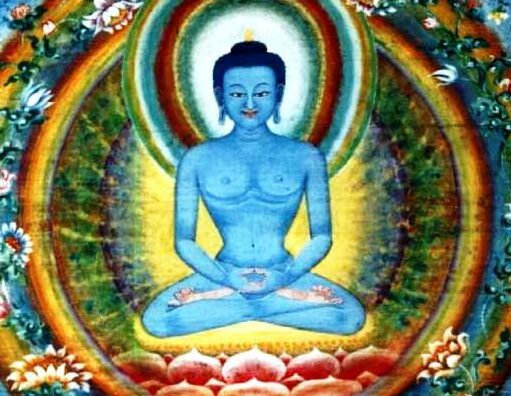

神仏  仏教・瞑想

仏教・瞑想  真言宗

真言宗