神仏

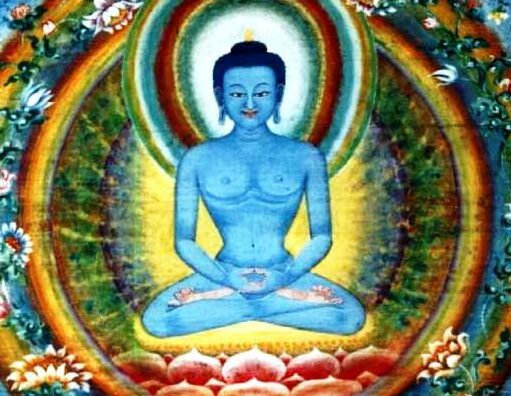

神仏 釈尊入滅の異説。牛頭天王にとり憑かれた釈迦如来

釈迦如来が入滅されるときの様相はブッダ最後の旅―大パリニッバーナ経 (岩波文庫)に詳しく記されています。ところが、大パリニッバーナ経 には伝えられていないことが、『牛頭天王島渡り』に伝えられています。『牛頭天王島渡り』は、奥三河(旧三河国{...

神仏

神仏  大和葛城宝山記

大和葛城宝山記  大和葛城宝山記

大和葛城宝山記  大和葛城宝山記

大和葛城宝山記  神仏

神仏  神仏

神仏  大和葛城宝山記

大和葛城宝山記  神道・神仏習合

神道・神仏習合  先代旧事本紀

先代旧事本紀  先代旧事本紀

先代旧事本紀  先代旧事本紀

先代旧事本紀  古史古伝

古史古伝  神仏

神仏  仏教・瞑想

仏教・瞑想  真言宗

真言宗